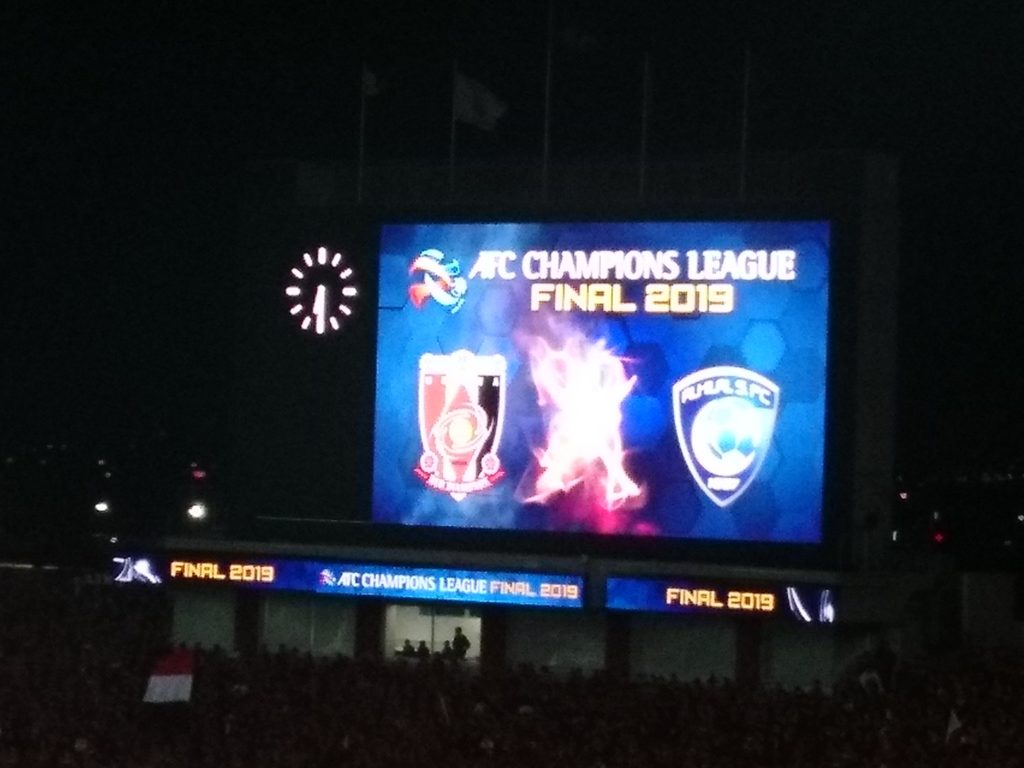

AFCチャンピオンズリーグ2019(ACL)決勝 第2戦

決勝戦 2ndleg ハイライト・スタッツ

決勝戦 2ndlegを映像とデータで振り返ってみましょう。

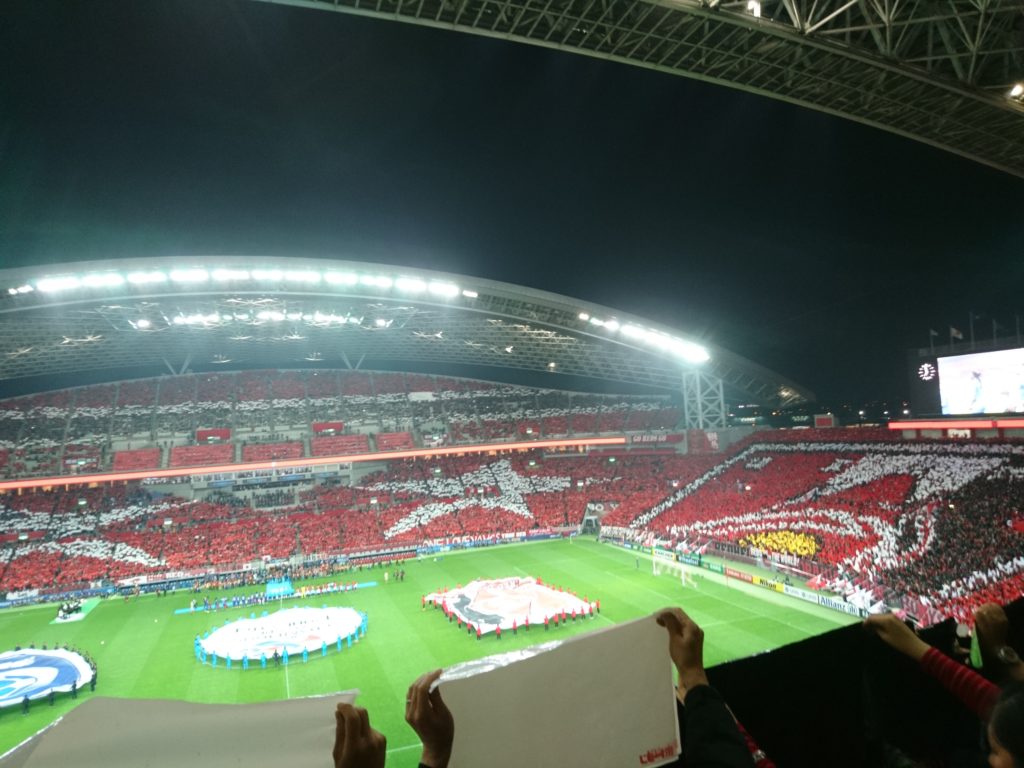

ビジュアル・スタジアム外観

試合前の埼玉スタジアム2○○2

ビジュアル

ビジュアル

エンブレムにトロフィー

GO TO WORLD

スターティングメンバー

Starting member

ハイライト映像

AFC公式サイトのハイライトはこちら

スタッツ

シュート数 6本 対 19本

ポゼッション 54.3% 対 45.7%

2ndleg レビュー

完敗

1stlegでもよく1-0で済んだという試合でしたが、2ndlegもボロボロでしたね…

トータルスコアでリードしているアルヒラルは後ろに5人を残しながらも鋭い攻撃を見せていました。

ゴミス選手は一人の力ではビクともしませんね。

落下点予測も素晴らしく、先に身体を入れられてビクともしないとなると、アルヒラルはゴミス選手にアバウトにボールを当てるだけでチャンスになるので、少ない人数でも攻撃が成り立っていました。

一方レッズは前半の途中からはファブリシオ選手を頂点に置く形になっていましたね。

先に失点すると辛くなるため、ファブリシオ選手と興梠選手のプレスバックを天秤に掛けたのでしょうが、正直この采配には疑問でした。

ファブリシオ選手は異分子的な選手ですが、興梠選手を下がり目に置くといい部分が明らかに潰れてしまいます。

怪我やそもそもの選手構成で苦しいのは分かりますが。

レッズの決定的なチャンスは興梠選手の突破から関根選手がシュートを打ったシーンくらいでしょうか。

後ろではある程度ボールを持たせてくれるものの、コンパクトに守られ、バックラインからロングボールを蹴らされる展開が続きましたね。

スタッツ上のポゼッション率は上がっていますが、上記の理由からです。

レッズは明確なボールの動かし方は整理されておらず(シーズン終わりだぞ?)、ボールを持ってから探していますから、アルヒラルのやりたいようにやられてしまいました。

時間はズルズルと進み、柏木選手を入れて攻撃にシフトするイメージだったのでしょうが、カウンターからサイドを突破され、ぽっかり空いた真ん中のスペースを使われると、2年前の決勝で退場をしたアル・ダサフィ選手に決められてしまい、レッズは3点が必要に。

これで万事休す。今のチームにはアルヒラルから3点を取る力はありません。

個人能力の高さ

アルヒラルの選手たちは技術もさることながら身体の動かし方がすごいですね。

体幹の強さとアジリティが半端ない。その延長でキック力も付いてくる。

サウジアラビア代表や欧州元代表・ペルー現代表で構成されるのは分かっていますが、どうやったらあんな動きが出来るのでしょう?

レッズの選手の倍速で動いているような感覚がありました。

関根選手のドリブルは準決勝までは通用していましたが、加速してもあっさりとついてこられてしまって衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか?

そして展開によって、ファールしようにも1、2歩目で引き離され、身体を当てても弾き飛ばされてしまうほど力の差がありました。

アルヒラルは連動したポジショニングの取り方で一人一人の走る距離は短くなっていますが、それにしても個人能力の高さは圧倒的でした。

セットプレーのボールの鋭さもえげつなかったですね。

離れた位置からもズドンズドンと音がしそうなくらいPA内に蹴りこまれていました。

メンバーは2年前よりパワーアップしていましたね…

雑記

アルヒラルの選手達は細かな筋肉の動かし方まで鍛えられているのでしょうかね?

自分自身で体験してみると、自分の意志で動かせない筋肉がとても多いことが分かります。

柔軟性やインナーマッスルでこんなにも違うのかと感じます。

レッズの選手では、オフシーズンに秋本真吾さん(Twitterリンク)と走り方のトレーニングをしている選手はいますが、個人的にはこのトレーニングは非常に重要だと感じています。

トレーニングをしているからとは言いませんが、橋岡選手はこの相手にも1対1で通用していたと思います。

現代サッカーでは理論的な・サッカーに限らないトレーニングをも取り込んで高めていかないと生き残れませんね。

また疑問の目で見られていたエスナイデル監督の食事制限や鈴木啓太さんの腸内フローラですが、アスリートでは個人的な腸活や食事も当然のものになっていかないといけないのかもしれません。

私が知っている腸活の研究者の先生も、無理のない範囲で実践してかなりの効果が出ているようです。

私は食事制限が出来ずに効果がイマイチです。。

変革を嫌うクラブや選手個人がそこまでプロフェッショナルに徹することが出来るかというと……ですが、浦和には勝利への飽くなき執念を持つ漢が集まって欲しいです。(あの「監督」は困るが、選手時代はね、うん)

お読みいただきありがとうございました。

コメント